L’économie fut le fer de lance et la raison d’être de la coalition fédérale sortante, ladite Suédoise. Ce billet offre une analyse critique de la principale prémisse du discours justifiant des politiques économiques très libérales, celle de la compétitivité.

Dans presque tous les domaines, du pacte d’excellence à la politique digitale, en passant par la réforme du Code des sociétés (qui touche notamment les ASBL) ou encore la loi sur les salaires1, on motive les orientations prises en répétant toujours le même mantra : il faut rendre la Belgique plus attractive, plus compétitive. La question est alors : plus compétitive par rapport à qui ? Aux autres pays européens et du monde, selon la réponse classique. Il convient ici de s’arrêter sur cet argument, qui motive des politiques économiques très libérales, tant par des Gouvernements de gauche que de droite.

Si l’on note une continuité certaine en Belgique, on observe aussi une convergence entre les politiques de plusieurs pays, toutes basées sur le même argument de la compétitivité. C’est ce que le philosophe Alain Deneault appelle “l’extrême centre”, c’est-à-dire la normalisation et l’acceptation du discours selon lequel “il n’y a pas d’alternative”. Le concept désigne l’intolérance (extrême) du pouvoir technocratique à toute pensée qui serait autre, souvent en la faisant passer pour utopiste ou carrément aliénée. Il désigne par le mot “centre” l’abolition du clivage gauche-droite traditionnel servant à justifier la légitimité du pouvoir par un prétendu détachement idéologique lui conférant son caractère rationnel, modéré, normal.

Selon Deneault, c’est la même chose un peu partout. Que l’on ait un Gouvernement qui se dit à droite comme celui de Trump, libéral-social à la Trudeau ou Macron, ou à gauche pour Tsipras, partout l’agenda politique est le même. Plus d’argent pour les actionnaires, moins pour les institutions publiques. Il suffit de regarder l’accueil chaleureux que le patronat a réservé à la réforme du Code des sociétés du Ministre de la Justice Koen Geens et de regarder l’état des palais de justice en Belgique pour saisir l’idée et comment cela se manifeste dans notre pays. Tout cela au nom de la compétitivité. L’extrême-centre est donc le corollaire de cette prémisse de la compétitivité qui mérite qu’on s’y attarde, puisque si elle est fausse, tombe avec elle plusieurs des justifications des politiques économiques qui nous impliquent tous, que nous le voulions ou non. Pour cette raison, il est impératif de réfléchir sur les standards épistémiques que nous nous devons de maintenir, afin de soutenir nos valeurs démocratiques.

Pour le dire simplement, le sophisme de la compétitivité repose sur l’analogie qui est dressée entre les entreprises et les pays. Cette analogie est intellectuellement frauduleuse, mais politiquement payante. Elle permet de capitaliser sur le manque d’éducation économique des classes moyennes et populaires et de les faire adhérer à des programmes politiques qui défendent en fait des intérêts contraires aux leurs. Comme avec le mythe de l’entrepreneur “qui ne doit rien à personne” (le fameux self-made man), le sophisme de la compétitivité nationale sert à justifier un programme économique très à droite, fait de défiscalisation, de baisses de taxes pour les entreprises, de sauts d’index et autres mécanismes transférant toujours davantage de charges de la coopération sociale sur les épaules de celles et ceux qui récoltent le moins de bénéfices.

Or, comme l’a démontré l’économiste Paul Krugman dans son article “A Country is not a Company” (“Un État n’est pas une Entreprise”, 1996), on n’analyse pas et on ne gère pas des stratégies d’affaires comme on analyse des données macroéconomiques dont on infère des politiques publiques. Les compétences requises et le niveau d’analyse est très différent dans les deux cas. Si l’on devait résumer l’idée en une formule, ce serait de dire que le but de l’entrepreneur est d’acquérir une situation monopolistique, et le rôle du politique est de l’en empêcher. Contrairement à une croyance répandue, il ne va pas de soi qu’un riche homme d’affaires, par exemple star de télé-réalité, soit d’office compétent pour gérer l’économie d’un pays et la planification de politiques publiques. L’entrepreneur cherche à externaliser ses coûts pour accroître ses marges, alors que le politique cherche à mettre en place des mécanismes d’internalisation des coûts, par exemple via une taxation progressive, pour assurer la viabilité de la coopération sociale.

Si les entreprises sont des systèmes fermés qui peuvent externaliser leurs coûts et qui vendent leur production presque exclusivement à des agents extérieurs, les États sont des systèmes ouverts où les biens et services produits sont consommés localement, et où l’on peut difficilement externaliser les coûts sans risquer de détruire les structures de production. Il est d’ailleurs beaucoup plus pertinent de comparer les États sur leur niveau de productivité pour connaître le coût réel des gains réalisables – en croisant cette variable avec les salaires par exemple. “pour Krugman, “la compétitivité ne serait que le mot poétique pour exprimer la productivité d’un pays”, et a donc peu à voir avec une lutte pour les parts de marché. Le meilleur indicateur serait alors celui de l’évolution de la productivité des facteurs de production à long terme. La démocratie, l’absence de corruption et la paix civile, ou, en d’autres termes, la bonne gouvernance publique, deviennent alors les éléments clés de la compétitivité. Les défauts de compétitivité reflètent, dans cette optique, des défauts de gouvernance”.2 Dès lors, des défauts d’efficience dans les institutions de coopération sociale représentent en fait un défaut de gouvernance.

La loi de Wagner Pour justifier la proposition selon laquelle l’efficience de la coopération est le symptôme désirable d’une bonne gouvernance, il est utile de s’intéresser à la “loi de Wagner” qui, selon ce dernier, se résume ainsi : “plus la société se civilise, plus l’Etat est dispendieux”. Adolph Wagner (1835 –1917), économiste allemand, a observé que plus une économie croît et se développe, plus les besoins en infrastructures seront importants et plus le niveau de vie augmente, plus la demande est grande pour les biens et services plus dispendieux, car plus raffinés, comme en culture ou en loisir, etc. Pour vulgariser l’idée, c’est donc dire qu’une fois que nous avons des frigos et des téléphones portables, nous allons être en demande de routes pour aller chercher nos denrées et rencontrer les personnes avec lesquelles avec qui nous communiquons sur nos téléphones. Notre niveau de vie nous permet de dégager du temps pour nous cultiver. C’est pourquoi nous sommes prêts à payer des taxes et des impôts pour avoir des bibliothèques, des opéras, des infrastructures sportives, des réseaux publics d’information, etc.

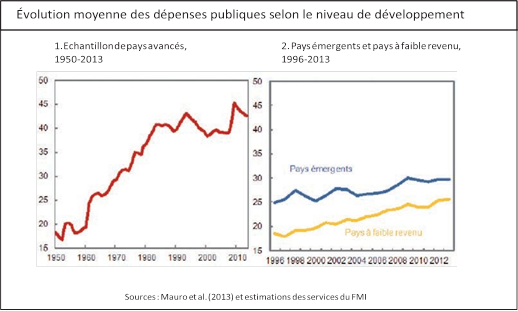

Le tableau 1 montre bien une évolution constante et considérable dans les dépenses publiques, c’est-à-dire en sécurité sociale et en services sociaux, sur une longue période. Par conséquent, malgré la relative alternance gauche-droite dans les démocraties avancées, il y a un lien très fort entre la croissance de l’économie, le niveau de vie et l’élasticité de la demande de biens et services publics.

De ce point de vue, la rupture idéologique incarnée par le Gouvernement Michel s’inscrit dans une tendance qui semble difficilement justifiable. L’obsession de la dette et de la réduction des dépenses publiques est contre- productive. Parmi les critiques les plus virulentes des politiques dites d’austérité qui ont suivi la crise économique de 2007-2008, on retrouve l’économiste Joseph Stiglitz (prix Nobel d’économie 2001). Il a été l’une des figures phares de la ligne argumentative critique envers les politiques d’après-crise. Ses conclusions sont sans équivoque. Nulle part ces politiques n’ont donné de résultats probants. Le chômage demeure endémique et la précarité se normalise. Les désinvestissements massifs entraînent une baisse de la demande agrégée, ce qui réduit le nombre de transactions sur lesquelles l’état peut ponctionner de quoi se financer. C’est un cercle vicieux. Il ne s’agit pas tant d’une idéologie keynésienne que d’un constat empirique avéré. Par exemple, en Belgique, le tax shift, le saut d’index et les coupures budgétaires ont contribué à faire stagner le pouvoir d’achat, alors que celui-ci a augmenté dans l’ensemble des pays européens au cours des dernières années. Le sophisme de la compétitivité, qui sert à justifier une défiance face à la loi de Wagner, sert en fait à avancer un agenda économique qui veut remplacer la solidarité sociale par des mécanismes de marché.

Les prochaines élections fédérales et européennes en mai seront cruciales et il sera impératif de rester vigilant face aux arguments avancés pour former des coalitions et donner une orientation forte à nos politiques économiques et sociales. Il faudra alors se rappeler ce que Stiglitz répète depuis des années : “La souffrance que l’Europe, notamment celle des jeunes et des pauvres, est en train de subir, n’est pas nécessaire. Heureusement qu’il existe une alternative. Mais tarder à la saisir coûtera très cher, car le temps pour l’Europe est compté”.3

1 Voir l’article de Bruno Bauraind, “Le Gouvernement contre les salaires” dans ce numéro.

2 https://www.universalis.fr/encyclopedie/competiti- vite/2-une-nation-n-est-pas-une-entreprise/

3 https://www.observatoiredeleurope.com/Europe-apres- l-austerite-par-Joseph-Stiglitz_a1752.html